REVUE DE PRESSE

Extrait du journal (après la pub)

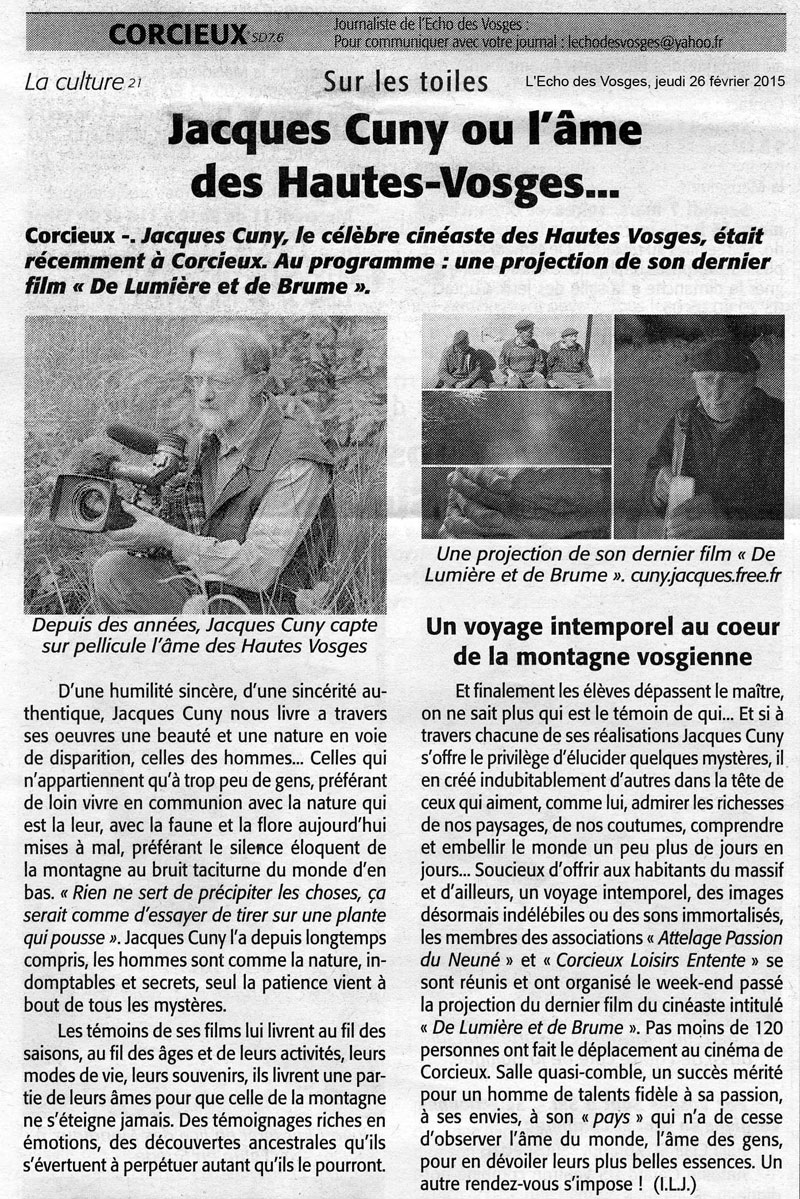

L'Echo des Vosges du 26 février 2015

article de Isabelle Lallemand-Jacquot

Vosges Matin, 22 février 2013

Vosges Matin, 7 novembre 2012

Télécharger Flash Player pour visualiser cette vidéo.

Journal Télévisé France 3 Lorraine, le 20 octobre 2009, extrait.

|

Des larmes ont coulé dans la salle

La salle des fêtes de Senones était pleine vendredi soir. Une centaine de personnes est venue assister à la projection du 14ème film de Jacques Cuny, "Paroles de résistants, rescapés des camps de la mort". "Mieux vaut parler avant, a dit le réalisateur, vous verrez, après ce sera plus difficile." Il ne s'est pas trompé. Au fur et à mesure que les images défilaient sur le grand écran, les cœurs se sont serrés.

|

|

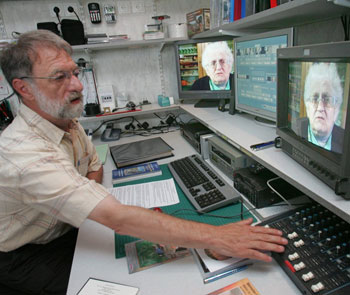

Le Mini portrait de la semaine Nos Vosges ont connu bien des passeurs de frontière. Jacques Cuny, lui, est un passeur de mémoire. En 16 ans, au fil de 220 témoignages et 24 films (édités en 13 DVD), ce passionné de l’image a su capter, et nous faire partager, l’âme des Hautes-Vosges. La nature, les animaux, les vieux métiers, le dur labeur de la ferme, et le quotidien simple des «gens d’ici». La vérité d’une terre au climat rude et les racines de ses habitants. Autant de thématiques enrichies par un travail historique, débuté en 2003 avec «Plainfaing… de mémoire», complété avec «Du temps de la guerre» (2004) et son dernier opus, «De la Piquante Pierre à la Vallée des Larmes» (2009). 72 témoins y racontent «leur» guerre, les derniers mois de la 2e Guerre mondiale mais aussi son contexte : l’arrivée des troupes allemandes, la vie quotidienne... et ce du nord au sud des Hautes-Vosges. Une période douloureuse dont certains aspects sont méconnus : qui se souvient que la libération du Valtin intervint seulement le 4 février 1945 ? Ce DVD, fruit d’une patiente «cueillette de mémoire» (représentant deux ans de travail !) est disponible à la Maison de la Presse déodatienne. Retrouvez toute l’actualité de l’association Optimage sur http://cuny.jacques.free.fr/

|

PHOTO : Eric THIEBAUT |

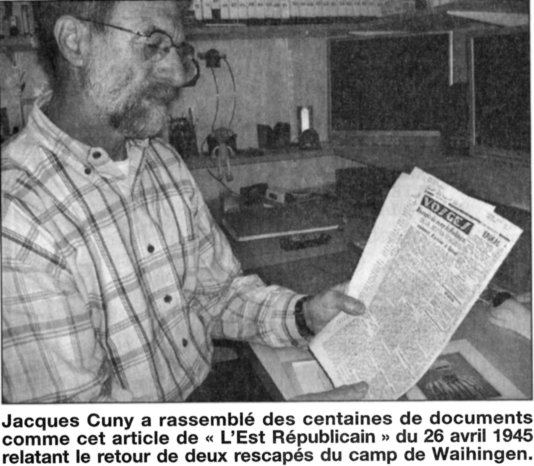

Jacques Cuny, passeur de mÉmoire Le réalisateur de Saint-Léonard, Jacques Cuny, achève un nouveau documentaire sur la Seconde Guerre mondiale, "De la Piquante Pierre à la vallée des Larmes". Tout simplement bouleversant. Première scène : les noms de déportés des Hautes-Vosges pendant la Seconde Guerre mondiale défilent à l'écran. La lenteur des plans s'oppose à la violence de la barbarie. Ainsi va le rythme du dernier film de Jacques Cuny, de Saint-Léonard. Tel un cueilleur de mémoires, le réalisateur a posé discrètement sa caméra chez les témoins de la guerre (son deuxième film sur le sujet) dans la vallée des Larmes ainsi que sur les lieux du maquis de la Piquante Pierre. Deux vallées et deux histoires différentes que Jacques Cuny a souhaité réunir dans son dernier film, "De la Piquante Pierre à la vallée des Larmes", qui vient compléter sa série de 12 DVD, "L'âme des Hautes-Vosges". "Je voulais que chaque vallée prenne connaissance de l'histoire de l'autre" , explique le réalisateur qui s'est engagé dans une course contre le temps. "Ce sont les derniers témoins vivants. Et ils sont irremplaçables". Réhabilitation Au-delà de la recherche de la vérité, Jacques Cuny a voulu aller plus loin en réhabilitant certaines histoires, notamment celle d'Arthur Claude. "A l'âge de 17 ans, son fils a été tué. Et certains ont pensé que c'était en partie de sa faute", explique le réalisateur qui, grâce à la découverte de documents, a pu prouver le contraire. Jacques Cuny revient aussi sur l'expérience bouleversante d'Arthur Claude, passeur pendant la guerre, qui est resté caché pendant des semaines sous le plancher des vaches alors que les Allemands étaient juste au-dessus. Profondément humain, le film, qui sortira en septembre, repose sur une seule question : "Peut-on parler du souvenir sans prolonger le ressentiment ?" , s'interroge Jacques Cuny qui n'a pas pu s'empêcher d'achever son documentaire sur une note positive. Un travail de fourmi C'est en 2007 que Jacques Cuny s'est lancé dans cette entreprise fastidieuse mais passionnante. Forcément, on n'en ressort pas indemne. " Cela m'arrive encore de faire des cauchemars" , avoue le réalisateur toujours aussi ému en écoutant certains témoignages. Exigeant dans le travail, Jacques Cuny, qui se dit autodidacte, s'est beaucoup attaché à l'exactitude des faits. Le moindre détail historique, la moindre date qui ne correspondait pas aux témoignages a été vérifiée puis corrigée. Pas question de faire de l'à-peu-près. Pour parvenir à ce résultat, il s'est appuyé également sur plus de 1200 photos sorties des tiroirs et sur les archives communales de Moussey et de Basse sur le Rupt. Il a même tenu à filmer les témoins sur les lieux. "Pour avoir le paysage comme il était à l'époque" , explique le réalisateur qui n'a pas hésité à faire le voyage jusqu'à Castres pour rencontrer le fils de Jules Py, ancien maire de Moussey qui a été déporté. Son exigence l'a même poussé à présenter d'abord son film aux 72 témoins vosgiens, à Rochesson le 5 juillet dernier, avant de le finaliser. L'occasion pour lui de peaufiner les derniers détails et de rectifier les coquilles qui auraient pu se glisser. Mais aussi de se faire rencontrer des personnes qui ne s'étaient pas vues depuis 65 ans ! Marie BLUTTE Vosges Matin 6 juillet 2009

|

L’EST

MAGAZINE

|

Les Hautes-Vosges dans l'âme d'un film Le vidéaste vosgien Jacques Cuny profite de sa retraite d'enseignant pour se consacrer presque entièrement à sa passion pour la vie dans les Hautes-Vosges. "Cette émotion que j'ai en filmant "mes" paysans, j'espère la transmettre à travers mes films." Pari réussi encore une fois pour Jacques Cuny qui, avec son 12e DVD "Les Yeux dans les hauts", livre un vibrant hommage aux Vosgiens de la montagne et un authentique document à transmettre aux générations futures. Le vidéaste de Saint-Léonard a toujours su prendre le temps - beaucoup de temps - pour que sa caméra, avec patience et respect, pénètre l'âme des Hautes-Vosges, comprenne les mots qui se cachent parfois derrière le silence des montagnards. Son dernier opus rassemble ainsi sept années d'images, glanées de Cornimont à Clefcy, en passant par Le Phény. Le DVD de Jacques Cuny s'écoule, paisible et limpide comme un ruisseau : ici des conserves de haricots beurre s'entassant dans la cave, là des piquets replacés sur le côteau avant la transhumance des troupeaux, sans oublier le vieux groupe électrogène de la ferme, qui tourne "quand on en a besoin". En bon contemplatif, Jacques Cuny offre également de belles images des chamois, du faucon pèlerin et autres chauves-souris. Emmanuelle BILLIARD |

|

L’Est Républicain

|

LES YEUX DANS LES HAUTS «Je souhaite parler de gens qui ne paraissent peut-être pas importants, mais qui pour moi, ont de l’importance», confie Jacques Cuny, qui suggère une nouvelle fois de lever les yeux vers les Hauts. Avec la passion qui l’anime, le vidéaste des Hautes-Vosges livre ici le fruit d’une collecte de sept ans d’images pour découvrir avec l’œil qui est le sien le monde des Hautes-Vosges, cette connivence indissociable entre l’homme et la nature. Des coteaux pentus de Cornimont au hameau du Phény à Gérardmer, de la vallée de la Petite-Meurthe à sa voisine de la Meurthe à Anould, les anciens racontent la vie, l’existence simple qui sort du temps, le passé rugueux qui manque déjà, celui de l’école d’autrefois, des premières sorties ou des fructueuses cueillettes de brimbelles. Ce n’est jamais du folklore, c’est l’authenticité sans verni que dévoile le cueilleur de mémoire Jacques Cuny au travers d’un documentaire passionnant, alternant des scènes insolites du monde animalier, des images poétiques des sommets vosgiens dans un film où perle la nostalgie. Charmé par le rythme des images, par la musique des mots et par ces refrains qui enchantent, le spectateur savoure ces rencontres avec Marthe, Paul, Fernande, Raymond l’ancien facteur, Gérard mais aussi Raymond qui raconte avec émotion sa vie dans l’obscurité. C’est tout le talent du vidéaste vosgien de mettre en lumière ces formidables gens de l’ombre. Qui n’ont d’yeux que pour les Hauts.

Philippe CUNY

|

Jacques Cuny, ici au côté de Marthe Grivel, consacre la majeure partie de son temps libre d'enseignant retraité à filmer la vie dans le montagne. La Liberté de

l'Est

|

LES HAUTS ONT LA PAROLE Les "Yeux dans les Hauts" scrutent l' âme des Vosges. Avec ce douzième DVD, Jacques Cuny livre un nouveau film beau et sobre, émouvant hommage à "ses paysans", discrets mais besogneux habitants de la montagne. Gérard et Raymond Chipot bêchent le sol sur les Hauts du Phény. Côte à côte, leurs gestes sont sûrs et mesurés, lourds. Ils sont impassibles à l'affolement des poules qui becquettent des vers entre leurs sabots. Ainsi va le rythme des "Yeux dans les Hauts", le dernier DVD que Jacques Cuny vient d'éditer. Le vidéaste de Saint-Léonard a monté son film sur la montagne vosgienne à partir d'un recueil de sept années d'enregistrements, de Cornimont aux pentes de Clefcy. "C'est ma manière de travailler, explique-t-il, je vais souvent dans la nature et chez mes paysans pour récolter ces images. Quelquefois il faut plusieurs années avant d'avoir engrangé suffisamment de matière sur un seul thème." Les quatre saisons s'écoulent. Au fil des saules, plongés l'hiver entier dans la rivière, des grenouilles ramassées à la main dans le ruisseau. Au rythme de la turbine de la ferme, "qui tourne quand on en a besoin" en pétaradant depuis 1926. Se faire oublier La caméra ne réveille pas les chauves-souris, endormies dans une grotte. Elle n'effraie pas non plus le faucon pèlerin. Elle transmet des instants sublimes. "Je suis allé vers Michel et Vincent Munier, spécialistes de la photographie animalière, pour savoir surtout ce qu'il ne fallait pas faire, pour ne pas faire n'importe quoi", précise Jacques Cuny. Pour apprendre à se faire oublier dans "ces endroits qu'il faut garder secret." Devant le fourneau qui chauffe et derrière les petits coeurs creusés dans la porte d'une grange, à force de patience, les paroles, à leur tour affleurent. La pudeur des mots de Raymond Chipot montre l'importance de tout ce qu'il a perdu, avec la vue. Il continue d'effectuer les travaux qu'il peut, guidé par le fil tendu entre le corps de ferme et la remise. "On n'est pas morts d'avoir travaillé", affirment Fernande Claudel et son frère Paul. "On allait aux fêtes à pied", renchérit Marthe Grivel. Elle, n'a jamais été plus loin que Nancy. "On est toujours restés dans not' trou !" lance Fernande Claudel. Un trou ? Ces trous-là ressemblent plutôt à des coins de ciel. A une époque où le monde galope parfois un peu tout fou, se poser devant "Les Yeux dans les Hauts", fixer les Hauts droit dans les yeux, aide à garder les pieds sur terre. "Les émotions que j'ai en tournant, j'espère les restituer dans mes films", s'anime Jacques Cuny. C'est instinctivement qu'il se saisit de la caméra, "quand les poils se dressent sur mes bras"... Voilà pourquoi on en conserve toujours un petit morceau, au chaud au fond de soi.

Emmanuelle BILLIARD |

|

|

Avec son lot de barbarie et

d'atrocités, la vallée de la Haute-Meurthe n'a pas été épargnée par la

Seconde Guerre mondiale. Le film de Jacques Cuny, projeté hier à l'espace

Sadoul, livre les témoignages de ceux qui ont connu cette période dans

leur chair. |

18 avril 2005

Profession :

|

Après un long travail de

recherche de sources et de témoins, Jacques Cuny nous livre un film

sur la Seconde Guerre mondiale dans la région. Saisissant. |

|

Almanach 1999

LES QUATRE SAISONS

LA SAISON DES VERTS

TENDRES

|

LA SAISON DES VERTS TENDRES Engourdie par de longs mois d’hiver, la nature retrouve peu à peu de son ardeur juvénile, dès l’arrivée des beaux jours. Là-haut, sur les crêtes vosgiennes, les bourgeons recroquevillés gardent le berceau un peu plus longtemps que les autres, comme pour mieux apprécier le miracle des saisons et contempler de loin les vallées arrosées de superbes couleurs pastel entre vert tendre et rose bonbon. C’est la réalité des Vosges : ses habitants aiment à dire qu’il n’y a que deux saisons dans le massif : un long hiver, et un été illusoire ou éphémère. Et pourtant, ceux qui vivent toute l’année sur les hauts, et qui sont généralement dotés du fameux bon sens paysan, vivent avec passion et poésie le beau printemps vosgien. "La Saison des Verts Tendres" , un film de Jacques Cuny. Association Optimage.

|

|

Almanach 1999

LES QUATRE SAISONS

LE TEMPS

DES FOINS PARFUMÉS |

LE TEMPS DES FOINS PARFUMÉS L’été vosgien est semblable à un hymne à la joie, au chant du bonheur dans le pré, aux plaisirs de la convivialité et de la simplicité. Son refrain fleure bon le regain, tandis que ses couplets témoignent ostensiblement des récoltes plus ou moins généreuses d’orge ou de blé. Saison des randonnées bucoliques à travers les bois, l’été s’offre dès le petit matin, lorsque la rosée exalte ses senteurs épicées et fragiles dans les forêts vosgiennes. Les pieds plus ou moins montagnards parcourent alors les mille sentiers tracés par les passionnés de nature. Les paysans regardent discrètement ce défilé saisonnier. Pour ces derniers, le miracle de la nature est ailleurs. Et un bon été rimera plus volontiers avec le labeur que le simple bonheur tranquille. Oh, c’est certain, le rythme ne prendra pas les allures excessives et contre nature que recommande la société moderne. Chacun à sa cadence, et avec le sens de la mesure, les paysans reprennent chaque été leurs gestes traditionnels : la moisson, la récolte des cerises, la cueillette des framboises, la récolte du miel, la traite des vaches, la tonte des moutons… On ne s’ennuie décidément pas, l’été dans les montagnes vosgiennes. Mais la saison est bien courte. L’automne s’annonce déjà… "Le Temps des Foins Parfumés" , un film de Jacques Cuny. Association Optimage

|

|

Almanach 1999

LES QUATRE SAISONS

LA SAISON DES FRUITS DORÉS |

LA SAISON DES FRUITS DORÉS Après la belle saison estivale, les chaumes vosgiennes ont recouvré la sérénité sauvage que les marcaires affectionnent. Au Gazon du Faing, les vaches paissent tranquillement sous le regard de quelques randonneurs. La saison commence à décliner pour les responsables des fermes-auberges qui observent avec bonheur la clémence de la météo. La nature, peu à peu, se pare de couleurs ocres, jaunes et orangées. De douces lumières traversent les brumes matinales, tandis qu’au coucher, les cerfs envoûtent le cœur de la forêt de leurs chants d’amour. Sur les hauts, les paysans portent toujours le même regard émerveillé de ce spectacle de la nature. Avant le grand sommeil, il s’agit de rentrer, préparer, conserver les fruits dorés de l’été. Alors on rentre le bois, le blé devient farine, les vaches en transhumance prennent le chemin des étables. D’autres récoltent les pommes de terre, la gentiane. Ils préparent selon une méthode ancestrale la bonne choucroute de navets, ou le jus de pomme. Là-haut sur les crêtes les randonneurs poursuivent leur périple au gré des tourbières et des chaumes Chacun vit ces instants d’évasion et de découverte avec un bonheur inégalé. Celui de partager l’ultime promenade de l’année avant le retour des bises automnales. Car les montagnards le savent bien : l’hiver est vite arrivé sur les sommets vosgiens. "La Saison des Fruits Dorés" , un film de Jacques Cuny. Association Optimage.

|

|

Almanach 1999

LES QUATRE SAISONS

LE GRAND SILENCE BLANC |

LE GRAND SILENCE BLANC Sur les chemins de terre, gercés par un vent glacial, les habitants des " Hauts" se courbent, comme pour mieux résister contre les frimas vosgiens. Terrible et saisissant spectacle que ces silhouettes frêles, travaillant sans rechigner en dépit de la rudesse du temps. Là-haut sur les chaumes, les neiges recouvrent depuis longtemps les landes sommitales. Le vent s'engouffre en bourrasques dans les vagues de neige, créant ainsi de superbes dunes dans un désert de poudre blanche pétrifié par des jours et des jours de gel. C'est dans ce magnifique paysage hivernal que s'élancent avec plaisir les randonneurs à ski ou en raquette. Loisir pour les uns, réalité quotidienne pour les autres. « la nature s'endort dans la splendeur glacée de nos hivers», raconte Jean Durand, de Ban-sur-Meurthe-Clefcy, « paysans de nos montagnes, dans une activité incessante et tranquille, accomplissent rituellement les gestes qu'imposent l'isolement et la vie en autarcie. Ils tuent le cochon, fabriquent et réparent leurs objets usuels : sabots, cuveaux. Ainsi passent les semaines d'une extraordinaire beauté. Mais déjà, sur les branches alourdies par la neige apparaît la mésange. "Le Grand Silence Blanc" , un film de Jacques Cuny. Association Optimage.

|

|

CAUSONS-EN, juillet 2006

|

COUAROYE AVEC JACQUES CUNY «Les yeux dans les hauts» titrait un jour un journal local à propos d’une projection publique des films de Jacques Cuny. Ce professeur de mécanique auto en retraite, fils de bûcheron, a passé son enfance dans une ferme des hauts de Fraize où il a appris à comprendre et aimer ce qui est véritablement l’âme des Hautes-Vosges. Mi-artisan, mi-artiste, il est avant tout motivé par la volonté de transmettre la tradition à travers les manières de faire des hommes de la terre qu’il a immortalisés, à travers aussi les magnifiques paysages qu’il a cueilli et la vie des animaux des bois qu’il a su approcher avec patience. C’est à vous, Jacques. Jacques: Je suis né à Fraize le 14 janvier 1945. J’ai passé ma jeunesse dans la ferme familiale, nous étions trois enfants ; celle-ci existe toujours, mais elle a été transformée par mon frère en gîte pour touristes. Causons-en: A quel endroit se trouve t-elle? Jacques: Au lieu-dit "Roche", sous le relais de télévision de Fraize. Mon père était bûcheron, un petit train de culture, une vache, des poules, des lapins. Causons-en: On peut dire que vous êtes un vrai. Jacques : Le fait d'avoir passé ma jeunesse dans un environnement comme celui-là me permet d'avoir les codes pour comprendre les paysans qui vivent encore comme cela aujourd'hui. Il en reste très peu, je suis heureux d'être des leurs, de venir des Hauts. Causons-en: La ferme familiale était relativement éloignée du village, où alliez-vous à l'école? Jacques: A Plainfaing, à pied, bien sûr. C'était une question de proximité: les parents n'avaient pas de 4X4 pour vous y emmener à l'époque! Dès l'âge de six ans on y allait seul, qu'il fasse jour ou nuit. A l'aller, il fallait compter dix minutes en descendant la grande pente en courant. A midi, on remontait casser la croûte à la ferme; dans ce sens il fallait une demi-heure. Nous faisions donc le trajet quatre fois par jour. Causons-en: Votre génération ne chaussait déjà plus les sabots. Jacques : Non, nous portions chaussons et caoutchoucs. L'habillement des gens des hauts était un peu différent de ceux d'en bas. Avec nos bottes en hiver par exemple, nous ne ressemblions pas aux enfants des familles ouvrières de la vallée travaillant aux établissements Géliot. Sur la photo de classe de 1951, nous n'étions que trois venant des hauts, nous étions un peu à part. Causons-en: A cette époque les études se terminaient par le sacro-saint certificat. Jacques: Les parents n'avaient pas les moyens de nous faire suivre des études secondaires. Comme tous les autres, je suis donc allé jusqu'au Certificat, qui, soit dit entre nous, était de bon niveau. L'instituteur Raymond Jérôme, un monsieur assez dur (pour moi non, car je faisais ce qu'il disait) m'a conseillé de poursuivre mes études. Je suis allé alors au centre d'apprentissage pour étudier la mécanique automobile à Gérardmer. Pour y rentrer, il fallait passer un concours difficile. Je fis la première année «commun» en 1959, avec des cours d'ajustage, tôlerie, soudure. Après avoir réussi un deuxième concours pour aller en mécanique auto, j'ai obtenu mon CAP en 1962. Je travaillai alors au garage Séqueval à Saint-Dié ( Citroën situé Quai Carnot). J'avais envie de transmettre les choses; lorsqu'un client arrivait, je voulais lui expliquer ce qui se passait sur sa voiture; je faisais des dessins par terre. Je me suis donc orienté vers l'enseignement technique en prenant des cours par correspondance en dehors des heures de travail. C'était difficile, on se retrouve seul devant ses devoirs. C'est une grande chance d'avoir un professeur en face de vous pour débloquer quand vous en avez besoin. Causons-en: Racontez nous vos devoirs à la ferme. Jacques: Au début, j’ai fait mes devoirs à la lampe à pétrole, l’électricité n’est arrivée que dans les années 50. C’est René Gaudel de Plainfaing qui nous l’a installée. Avant cela, nous avions une radio à pile, la pompe à eau du puits, les WC à l’écurie l’hiver et en forêt en été. Cela me fait quelquefois sourire lorsqu’on parle actuellement de milieu défavorisé. Ce n’était pas notre sentiment. La famille nous aidait à faire les devoirs. Cela se passait à la cuisine. Cela ne m’a pas empêché d’être deuxième du canton au certificat d’études. C’est avant tout une affaire de volonté. Le soir, nous logions à plusieurs dans la même chambre. Mais en plus de l’école, quand on rentrait, le travail était "tracé": aller à l’herbe, atteler la bourrique, il y avait du travail à toutes les saisons. Le plus long, c’était le foin en été. Je me souviens qu’il faisait très chaud lorsqu’on tassait le foin. Nous nous sommes mécanisés assez vite: petite moto-faucheuse, tracteur. En fait, nous avions acheté une voiture transformée en tracteur. C’était le garage Durr qui prenait les vieilles voitures pour y mettre une deuxième boîte et un pont de camion, ce qui donnait un tracteur. Causons-en: Et le service militaire? Jacques: J’ai fait mon service militaire pendant 16 mois dans les hélicoptères, Aviation Légère de l’Armée de Terre à Nancy. Lors des tests pendant les trois jours à Commercy, j’ai obtenu 18 de moyenne, et de ce fait je me suis retrouvé avec des gens qui avaient des BTS, des ingénieurs, bref des gens ayant un niveau plus élevé que le mien. Certains m’ont aidé à faire des maths, pendant que les copains allaient au bistrot. Causons-en: Qu'avez-vous fait à votre retour? Jacques: Je suis retourné au garage. Puis je me suis marié en 1967. Mon épouse institutrice ayant fait un bac "math-élem" m’a bien aidé pour mon concours d’entrée à l’Ecole Normale à Paris que j’obtins en 1969. En cette année scolaire 69-70, nous avions déjà deux enfants en bas âge. A cette époque, on se posait moins de questions, il fallait le faire, on le faisait, c’est tout. J’ai été ensuite nommé enseignant à Nancy Bonsecours, puis je suis revenu à Gérardmer où j’ai fait toute ma carrière au Centre d’Apprentissage, rebaptisé Collège d’Enseignement Technique, puis Lycée d’Enseignement Professionnel, puis Lycée Professionnel. Causons-en: Venons-en à l'image. Jacques: J'ai fait "des photos" avant de faire "la photo". J'ai fait aussi des films super 8 avec de l'assemblage: supprimer les scènes qui n'étaient pas intéressantes pour que ce soit agréable à regarder. Dans les années 84-85, j'ai créé mon labo. Pendant plusieurs années, j'ai fait de la photo noir et blanc dans des concours, des expositions. Ne faire que ce qui plait quand on en a envie: la photo a toujours été pour moi une passion et un loisir. Dès que cela devient un métier, on est obligé de faire de "l'alimentaire". J'ai fait des stages au Foyer Jeunesse à Saint-Dié. Mon maître était Francis Bourguer, photographe chez Godeau à Saint-Dié; il est devenu mon voisin. C'est lui qui m'a appris à faire un travail sur l'image. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé mon association Optimage, incluant tout à la fois l'image fixe et l'image qui bouge. J'ai fait aussi un stage de labo à Clermont-Ferrand chez un tireur de photos travaillant pour un grand photographe. Mon souci était de toujours faire mieux, perfectionniste! Photographier signifie écrire avec de la lumière. Quand on fait du film, cela devient un réflexe en arrivant sur le site, on se place par rapport au sujet, pas n'importe comment. Causons-en: Comment vous situez-vous par rapport aux personnages? Jacques: Ce sont les personnages qui sont au centre, pas moi. Je fais de l'humain, du portrait, des scènes, des paysages, à travers ces activités traditionnelles. Causons-en: Quand et comment avez-vous démarré les films? Jacques: Même si je faisais de la photo, je lorgnais toujours un peu sur la vidéo. Au début, la qualité était inférieure à celle du super 8. Dans les années 90, j’ai acheté une caméra SVHS. Le premier film sorti en 1994 s’appelle "au cœur des Hautes-Vosges", avec François Ancel, du Valtin. Puis il y eut la même année "Vosges à travers champs". Ensuite, j’ai décidé de faire un film par saison: "saison des verts tendres", "temps des foins parfumés", "saison des fruits dorés", «grand silence blanc". C’est Jean Durand, responsable de Scierie du Lançoir, dans la vallée de Straiture, qui m’a fait tous ces textes, en restituant très bien ce que je ressentais moi-même. C’est lui qui a trouvé ces titres poétiques pour les quatre saisons. Il est encore secrétaire de mon association, mon épouse est trésorière. Puis vient le film sur Plainfaing. Roger Delon avait eu la bonne idée de donner son fond photographique à la ville de Plainfaing (800 diapositives) qui voulait valoriser cela. Ils m’ont demandé de faire quelque chose, pensant que j’allais recopier les diapos sur une cassette. Je connaissais beaucoup d’anciens de Plainfaing; j’ai repris la démarche de Roger Delon qui avait regroupé ses diapos par thème, lui-même faisant des conférences. J’ai eu la chance de rencontrer deux centenaires: Marie-Louise Dotti et Marcelle Sertelet dont le mari Léopold était le mécanicien de Saint-Exupéry. Le dernier film s’appelle "Du temps de la guerre". Depuis dix ans au moins, j’avais envie de raconter ce qui s’était passé dans la haute vallée de la Meurthe en automne hiver 44-45 : 14 mois de réalisation, 45 témoins vivants, 30 heures de témoignages transcrits méticuleusement. Mais ne nous y trompons pas: je ne suis patient que par passion! Lorsque j’ai réalisé des DVD, j’ai ajouté un film par DVD en "Bonus", comme "berger dans la montagne" ou "scierie du lançoir", et bien d’autres. Causons-en: Serait-il encore temps de faire ces films aujourd'hui? Jacques: Un certain nombre d'activités ont totalement disparu, beaucoup de témoins aussi. C'est bien la fin d'une époque. Jean Carrière, un écrivain du midi, parlait en 1976 de Michel José, un photographe qui fait un travail dans le style de celui de Joël Couchouron, mais dans le midi. "fin n'est pas loin, quelle terrible mutilation pour tout le monde". Causons-en: Quelles activités l'association Optimage recouvre t-elle? Jacques: Optimage, association loi 1901, fut créée en 1994 pour montrer des films en public et gérer le matériel. J’en suis d’ailleurs Président à vie dans les statuts. Je fais 7 à 8 projections publiques par an, à raison de 3 films par soirée, lors de la sortie d’un nouveau film en particulier. J’aime présenter mes images aux endroits où elles ont été tournées. Un jour, nous avons passé le film sur François Ancel à l’extérieur, devant la scierie du Lançoir. L’image de l’écran se mélangeait avec la forêt. L’entrée est souvent gratuite, j’arrive avec mon matériel, nous vendons quelques DVD, ce qui permet de financer le renouvellement du matériel afin d’améliorer la qualité des films et le confort du travail. Actuellement, j’ai un répertoire d’environ 800 personnes qui s’intéressent à mes films. Les nouvelles générations commencent à venir voir aussi mes films. Cela les apaise, me disent-ils. Il est vrai que le rythme des images est basé sur celui de la respiration. La projection d’un nouveau film attire de l’ordre de 300 personnes par soirée. Tout le reste se passe chez moi dans une pièce dédiée. Je fais tout moi-même: réalisation des DVD, conception des jaquettes grâce aux conseils d’un beau-frère imprimeur qui m’a donné les règles typographiques. J’ai volontairement mis des limites afin de ne pas faire des films sur les mariages ou autres évènements dans ce genre. Causons-en: Tout cela doit être fort consommateur de temps. Jacques: On ne compte pas son temps. J'ai tout de même une deuxième passion qui est le jardinage. Dans mes films, il y a des animaux, le brame du cerf, le coucou: il faut quelquefois patienter pour pouvoir filmer ces scènes. Je filme ce que je vois, je ne pars pas avec une idée rigide. C'est vrai aussi lorsque je vais voir les paysans dans la nature où il y a toujours des surprises. Tenez, par exemple, lorsqu'on voit Paul Claudel avec sa hotte, je l'ai découverte au moment où je suis arrivé. Il l'avait sortie parce qu'il en avait besoin, pas pour moi. C'est la différence entre le folklore et la tradition. La première fois où je suis allé chez lui, j'avais vu un reportage à la télé sur la moisson à la faucille. Cela m'aurait beaucoup intéressé, mais malheureusement lorsque je suis arrivé c'était fini. Une autre anecdote chez les frères Chipot à Gérardmer. Ils venaient de recevoir des chutes de bois de scierie. L'un d'eux en extrait une planche, sort son double mètre et marque avec son ongle qui pour lui est un outil. Le mot «» du menuisier viendrait de là. Yvan Fresse aussi, sagard à la scierie du Rudlin, n'accepte que moi car il fait ce qu'il a à faire et je m'adapte, sans lui faire prendre des poses ou des attitudes artificielles comme d'autres le font. Causons-en: On sent un lien très fort avec vos personnages. Jacques: Les gens des hauts passaient pour des gens un peu moins malins que ceux d’en bas. Et pourtant le Vosgien d’en haut a une sensibilité, il parle assez peu, seulement lorsque c’est nécessaire. Il a le bon sens paysan, une certaine finesse d’esprit, et il est très intuitif. Sans avoir fait d’études de psychologie, lorsque vous arrivez, ils comprennent tout de suite à qui ils ont à faire. Ce qui m’étonne toujours, c’est leur indépendance, contrairement à l’homme moderne qui lui est très dépendant et manipulable pour la consommation. Ils savent tout faire avec rien, ils font tout par eux-mêmes. Je dois avouer qu’il s’agit pour moi d’une certaine forme de revanche… Extrait de la revue mensuelle CAUSONS’EN, magazine 100% Vosgien.

Directeur de la Publication-Rédacteur: S.C. CHOPAT

|

|

Est Républicain Eté 2003 Brochure La Découverte : Traditions Page 76 "Passeur de savoir et cueilleur de mémoire". |

"Passeur

de savoir et cueilleur de mémoire". Ainsi

se définit généralement Jacques Cuny. Par vocation, il s'est épris de

l'univers des Hautes-Vosges et de ceux qui y vivent. Par passion, il est

chasseur d'images, sans cesse prêt à parcourir la campagne (et la

montagne) avec sa caméra. |

|

PLAINFAING : UN SIÈCLE D'HISTOIRE EN VIDÉO Parution Est Républicain Lundi 19 mai 2003 |

PLAINFAING : L' HISTOIRE EN

MÉMOIRE |

Mentions légales l Les films l Bon de commande l Projections publiques l Revue de presse l Courrier l Témoignages l Contacts